最近はヨットのサブバッテリーとしてはリチウムバッテリーを使う方が増えているし、私もそうしたいと思っていた。購入した中古艇(OB990)のサブバッテリーは一般的な鉛バッテリーであり、バッテリーの生産時期を確認すると、約7年経過していることがわかった。それで、早速サブバッテリーのリチウム化に取り組むこととした。

メーカー選定

リチウムバッテリー(正確には、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:LiFePO4)をネットで探すと本当に沢山のメーカーが出てくるが、よく使われているものに限定すると絞られてくる。いろいろ調べて最後に2つ残ったのが、LENOGYとLiTimeである。調べる限りではヨットで使われているのはLENOGYの方が多そうだが、LiTimeと比較すると高価である。バッテリーだけではなく、ソーラーパネルから充電するソーラー充電器や、オルタネータから充電する走行充電器、またAC100Vで電子レンジやIH調理器も使いたかったので2000Wインバーターも同じメーカーにしておくのが安心と思い(ソーラーパネルは汎用性が高いと考え別メーカーで良しとした)、それらの機器もセットで調査した。そして最終的にはLitimeを選定した。私にとっての主な選定ポイントは、価格:安い、機器の体格:小さい、バッテリーの体格:鉛バッテリーのスペースが活用できる、であった。従来のサブバッテリーは、95D31Rを2台使っていたが、LiTimeの12V140Ahバッテリーはこのスペースをフル活用して280Ahの容量を確保できる。またBluetoothでバッテリー状態をスマホで確認することもできる。バッテリーを従来の場所に設置できるということは、主な配線をそのまま使えるということでもあり、このポイントは大きかった。走行充電器やインバータ(特にインバータ)は電気損失低減のためにもできるだけバッテリーの近くに設置したかったので、それぞれの機器をどこに設置できるかということを選定時にかなり考えた。特に体格が大きくなる2000Wインバータの設置場所はバッテリーからの配線経路も含めて考えると自由度は少なく、複数の設置場所候補を考えた後、最終的にLiTimeに決定して発注した。

設置検討及び設置

回路検討

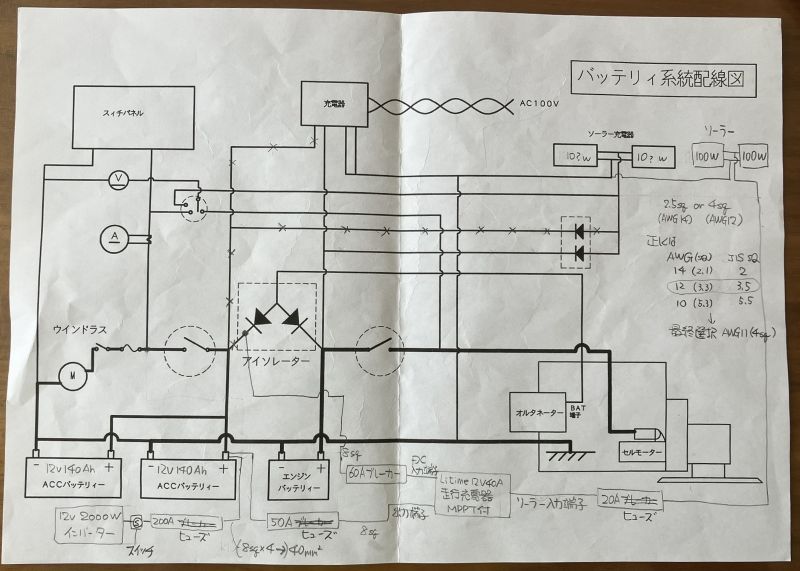

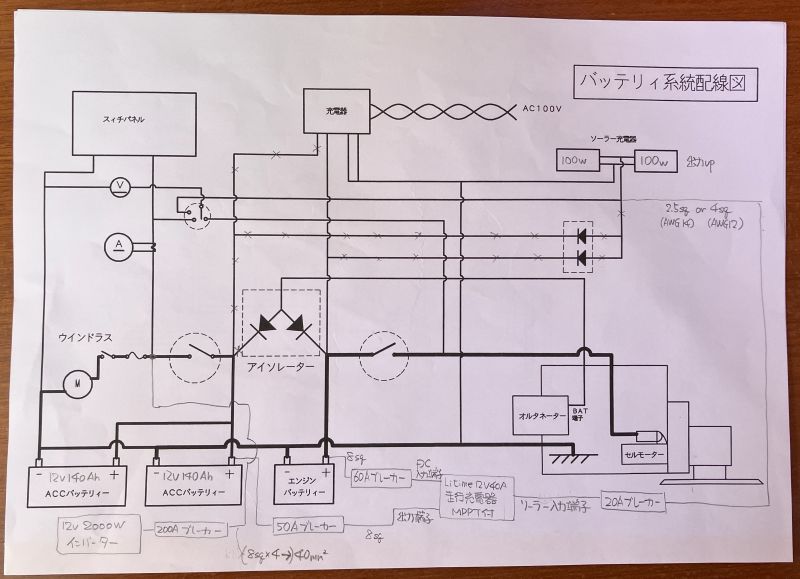

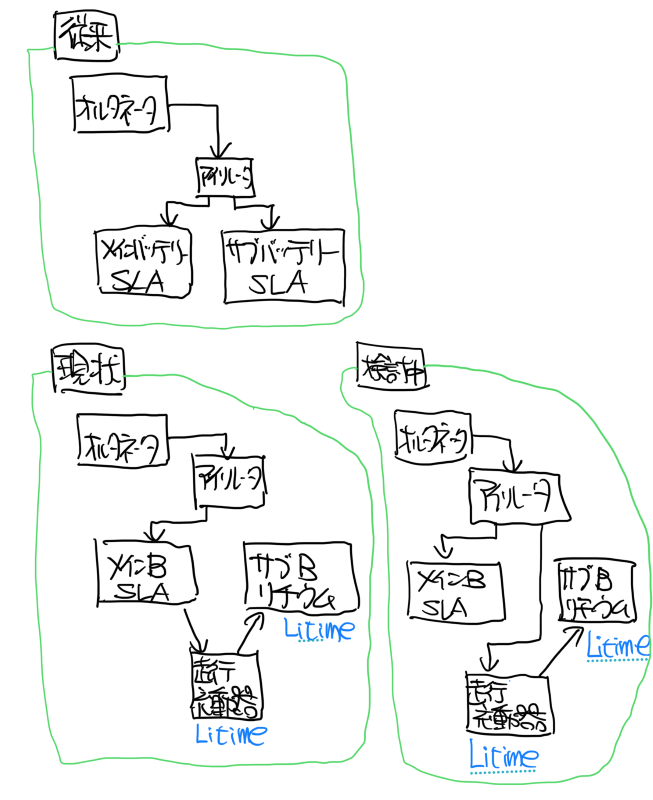

ヨット内の電気配線回路をどうするか、またどういう手順で変更していくかについても、リチウムバッテリーメーカー選定と並行して検討した。下の写真は、前オーナーが残してくれていたバッテリー系統配線図に、変更したい部分を手書きで加えたものである。尚、手書きの部分は煩雑になることを避けるために、プラス側配線だけ記入している(マイナス側配線省略)。最終的には下記配線図より少し変更したが、当初はこのように考えていた。基本的には非常に一般的な配線かと思うが、オルタネータの発電によりまずメインバッテリー(下図では、エンジンバッテリー)が充電され、そこから走行充電器を介してサブバッテリー(下図では、ACCバッテリー)が充電される。今回サブバッテリーがリチウムとなり、リチウムバッテリへの充電はリチウムバッテリ充電機能を持つ新設の走行充電器のみから行いたかったので、従来存在したソーラーパネル(従来は小型2枚で10~20W程度だったと想定)からサブバッテリーへの充電配線とオルタネータからアイソレータを介したサブバッテリーへの充電配線と陸電からサブバッテリーへの充電配線は切断することとした。また、従来の小型ソーラーパネルが設置されている場所に、100Wx2のソーラーパネルを新規設置し、走行充電器に付属のMPPTソーラー充電機能を使ってサブバッテリーを充電予定であったので、従来の小型ソーラーパネル及び充電配線は全て取り外す予定とした。また一度に全て進めるのは大変なので下記手順で実施し、それぞれの段階で作動確認して次に段階に進める計画とした。

①走行充電器及びリチウムバッテリーの取り付け

②2000Wインバータの取り付け

③ソーラーパネル取り付け

走行充電器&インバータ設置(インバータは設置場所確保のみ)

まず最初に走行充電器の取り付けである。場所はチャートテーブルの下(足元スペース)に決めた。尚、サブバッテリーはチャートテーブルの真下に収納されている。しかしこの足元スペースにはインバータやヒューズなども取り付けたかったので、それぞれの配置が重要であり、かつ一番体格が大きいインバータをどこに取り付けるかが重要であった。インバータは結構重量もあるが、実際に取り付けても座席に座るときに邪魔にならないかなど確認したかったので、まず同体格の段ボールBOXを作成し、ガムテープで仮設置して干渉等を検討した。

そして配置を決め、走行充電器、インバータ、ヒューズ類を取り付けた状態が下記写真である。本当は配線類をもう少しすっきりさせたかったが、自由に使える広いスペースもなく、最終的にこの配置となった。走行充電器は下写真中央上部の黒い物体である。赤の配線がメインバッテリーからの充電配線であり、60Aのヒューズを設置。黄色の配線はサブバッテリーへの充電配線であり、50Aのヒューズを設置。ブルーの配線はソーラーパネル用の配線であるが、現時点は未接続である。尚、走行充電器の下に開いている丸い穴の奥にはバッテリーが設置されている。この穴はバッテリー設置場所の通気口で、インバーターの下に半分見える通気口の蓋(こちらも通気口)がついていたが、検討の過程で写真を撮影したタイミングでは蓋を取り外した状態となっていた。この走行充電器には鉛バッテリーを充電する機能もある(スイッチで選択できる)ため、最初は鉛バッテリーのままで充電機能確認した。そして問題ないことを確認後、リチウムバッテリーへの交換に取り掛かった。

サブバッテリー入れ替え(LiFePO4化)

鉛バッテリーとリチウムバッテリーの体格はほぼ同じで、鉛バッテリー置場にリチウムバッテリーを設置することができたが、全く同一寸法ではないため、固定のための木片を作ったり若干の工夫は行った。下記は仮置きの状態であるが、リチウムバッテリー2台はスペースにうまく収めることができた。

サブバッテリー充電

走行充電器にてサブバッテリーの種類(ここではリチウム)を選択設定し、サブバッテリー、メインバッテリーとの配線を完了し、エンジンを始動すると充電インジケータの点灯表示と共にサブバッテリーへの充電が開始された(Bluetooth経由でスマホにてバッテリーが充電中であることも確認できる)。尚、Litimeの走行充電器にはACCワイヤーというオルタネータ状態を検出するための配線が存在するが、説明書によると「スマートオルタネータの場合は接続、標準的なオルタネータ/従来型のオルタネータの場合は接続不要」との記載があったため、最初は使用しなかった。エンジンを回してある程度充電した後、エンジンを停止し、暫く経って充電インジケータが消灯したことも確認。説明書によると、ACCワイヤ未接続の場合は、メインバッテリーの電圧が13V以上でサブバッテリーへの充電が開始し、12.7V以下になると充電が停止するとのことだったので、この時は正常に作動していると思い、この日は帰宅した。ここまでは平和であった。

エンジン始動できず

翌日、作業の続きを行おうとヨットにやってきて、まずは作動の再確認をしようとエンジンを始動しようとしたが、スタータが弱く回るだけで、エンジンがかからない。エンジンが始動できないのは初めてである。昨日の変更が原因であることはほぼ確実で、恐らくメインバッテリーからサブバッテリーに必要以上に充電してしまい、メインバッテリーの容量が減りすぎてしまったのだろうと推定した。しかし、説明書記載の通り「12.7V以下で充電停止」ならば、エンジンが掛からないほどメインバッテリーの容量が減ることはないはず。ここから混乱が始まった。さらに混乱に拍車をかけてしまっていたのは、①ソーラーパネルからメインバッテリー及びサブバッテリーへの充電経路を切断する予定でいたが、メインバッテリーへの充電経路のみ残していたために、若干であるがメインバッテリの実力以上の電圧を走行充電器が検出していたこと、②電圧テスターが電池不足で正しい電圧より高い値を示していたこと、③メインバッテリーは製造から約4年経過しており、またその挙動から恐らくそれなりに劣化していたと思われる、ことである。

まずはLiTimeに作動についてメールにて問い合わせした。基本24時間以内に回答をくれることになっていて、平日は比較的早く回答が来るが、週末は24時間以上かかる場合が多い。しかしメール以外に方法が無いので、待つしかなかった。一度のやりとりでは解決せず、何度かやり取りした。時間はかかるし、回答に曖昧な表現があることもあるが、何度も確認すると、丁寧に回答は頂けた。結論は以下の通りである。

- ACCワイヤーを使用していない場合には、エンジン停止中でも微弱電流でメインバッテリーからサブバッテリーへの充電が継続する場合がある。この場合は充電インジケータは点灯しない。今回はこの現象が発生した可能性がある。

- ACCワイヤーを使用しない場合には制御が不安定になる場合があり、オルタネータの種類にかかわらずACCワイヤーをアクセサリー系統(エンジンON時に12Vになる場所)に接続してほしい。この場合、ACCワイヤが12Vを検出しているときのみ充電が行われ、かつメインバッテリー電圧12V以上で充電が開始され、11.3V以下で充電が停止する(ACCワイヤー未接続時と制御の閾値が異なる)。

ということで、「それなら説明書にそう書いて欲しい」と思ったが、ACCワイヤを取り付けることとした。また、ソーラーパネルからメインバッテリーへの充電回路も切断し、電圧テスターの電池も交換した。余談であるが、テスターの電池は9Vの四角い電池を使っているものが多く、普通に買うと結構高価であるが、ダイソーには100円で売っている。どれくらい電池が持つかはまだわからないが、まずはこれを購入し、問題なく使えている。

ACCワイヤーの接続

ACCワイヤーを接続し、メインバッテリーは陸電を使って充電し、エンジンを再始動して、サブバッテリーの充電(オルタネータ→メインバッテリー→走行充電器→サブバッテリー)を開始した。サブバッテリーは合計280AHの容量なので、エンジンのアイドル+α程度の回転数ではなかなか充電は進まないが、それでも少しずつ充電されていった。順調である。暫くして、少し用事があってエンジンを止めてヨットを離れた。そして戻ってきてエンジン始動しようとしたが、エンジンが掛からない。スタータが弱弱しくしか回らない。一体どういうことだ? 少し慌てたが、冷静に考えて、まずはメインバッテリーの電圧をチェックすると、約12Vだった(と、記憶の限りでは思う)。少なくとも、本日の最初はエンジン始動できたが、今はできないということは、最初よりメインバッテリーの電気が減少しているということである。確かに最初は12.7V程度あった記憶だ。恐らくオルタネータでの発電量以上に、メインバッテリーからサブバッテリーへ電気が流れ、メインバッテリーの電気量が低下したのであろう。また、通常12Vあるとエンジン始動できるのかどうかはよくわからないが、少なくともバッテリが劣化していて、この程度まで電圧が下がると始動できないのだろうと考えた。メインバッテリーメンテナンスフリーではないが、スタータ以外には使わない設定であり、これまで状態を気にしたことはなかったし、劣化にも気づいていなかった。また今回設置した走行充電器はサブバッテリーへ充電するための昇圧回路を備えており(LiTimeに確認済)、ACCワイヤーを接続している場合には、エンジン運転中はメインバッテリー電圧が11.3Vに低下するまでサブバッテリーへの充電が停止しないので、最悪メインバッテリーは11.3Vになるということである。ということは、今頃気づいたのであるが、メインバッテリーが新品ならいいのかもしれないが、通常実使用上は問題無い劣化程度でも、今回導入したシステムでは問題になるという、メインバッテリーに優しくないシステムということだ。但し、これはLiTimeに限ったことではなく、オルタネータ→メインバッテリー→走行充電器→サブ(リチウム)バッテリー、という充電配線は一般的らしいので、どこのメーカーでも基本は同じなのであろう。但し、充電開始&停止の設定電圧で程度は変わると思うが、他メーカーの設定電圧まで知らないし、違いがどの程度あるかはわからない。LiTimeであっても、もしACCワイヤー接続時の充電開始電圧が13V程度で、充電停止電圧が12.7V程度であれば、このような問題は起こらなかったと思われる。しかし、前記のような設定(11.3Vで充電停止)の場合、従来よりもメインバッテリーの電気量変化は大きくなり、特にサブバッテリーの電気を多く消費した後の充電時にはその傾向が顕著になり、メインバッテリーへの負担は増えることになる。実際LiTimeにメールで確認してみたが、メインバッテリーにも50Ah以上のディープサイクルバッテリーを推奨するとのこと。つまりサブバッテリーをリチウムに変更するためには、メインバッテリーの強化も必要ということになる。メインバッテリーの負担よりも、サブバッテリーへの充電能力を優先した電圧設定になっているようだ。皆さん一体どうされているのか気になった。

アイソレータからの充電に変更

このままでは安心して使える状態ではないため、改めてネットでいろいろ調べてみた。すると走行充電器の充電元をメインバッテリーでなく、オルタネータ出力をアイソレータで2系統に分岐して、片側はメインバッテリー充電に使い、他方から走行充電器に充電されているパターンを見つけた。充電元にある程度の”容量”のようなものが必要なのかどうかわからず、改めてLiTimeに下図を使って「検討中」の回路が問題無いか質問。結果はOKとのこと。

早速この回路に変更した。これならACCワイヤーも不要だと判断して外した。そして、従来のソーラーパネルからの充電配線は、メインバッテリー側へのみ再接続。下の写真の回路である(但し、100Wソーラーとインバータは未設定。また手書き部分が変更部分であるが、マイナス回路は記載無。また従来ソーラー充電配線には記載されてないが過充電防止装置が設置されている)。これ以降作動は順調、快適である。最初からこの回路にしておけば良かった。いろいろ勉強にはなったが。こういう回路がメーカーから推奨されていないのは、一般的にアイソレータを使っている人が少ないからだろうか?今回私の頭では「オルタネータ→メインバッテリー→走行充電器→サブ(リチウム)バッテリー」という一般的な充電回路が固定観念になっていて、最終案を最初に思いつけなかったが、もう少ししっかりと考えればこんなに苦労せずに済んだのに。私のヨットではアイソレータを設置していたからこその幸運(選択肢の1つになったという意味で)であるのかも知れないが、まあ最後に安定快適な配線構成に辿り着けて良かった。皆さんの何かのご参考になれば幸いである。