前オーナーがオールバンドアマチュア無線機を使われていてそれをヨットに残して頂いていたので、私も開局申請をした(無線局開局 ―アマチュア、国際VHF、レーダ― | Exciting Life Beyond the Turning Point)のだが、まだ実運用はしていないし、いつ必要性が出てくるかも未定。でも折角設置してあるので、時々21MHz帯のオケラネットなどを聞いたりしたが、どうも感度が悪い。無線機(ICOMのIC-7000Mオールモード50W機)のSWR測定機能でSWRをチェックしてみると、非常に悪い。アンテナ(下写真の右側の長いアンテナ)をよく見ると先端の方で少し曲がっているが、ここが問題なのかも知れない。ということで、アンテナを含めてアマチュア無線の知識は皆無に近い(免許取得は30年以上前)のであるが、改善に乗り出すこととした。

原因調査

最初にアンテナについて勉強した。ネットで情報検索しても、あまり情報は無いのであるが、下記には非常に詳しく記載があった。

但し電気回路があまり詳しくない私にとっては、なかなか理解はできない。でもここで立ち止まっていても仕方ないので、一通り表面的に理解した後、気になっていたアンテナの曲がり部分を確認することとした。アンテナを取り外して、曲がっている部分に巻いてある古いテープを剥がし分解していくと、下写真の部分が現れた。最初は分解時に私が分断してしまったのか、既に切れていたのか判断付かなかったが、この断面をよくよく見ると切れたての金属ではなさそう。スマホのカメラでも私の肉眼でも、もう少し鮮明に断面を確認したかったが、どちらでもこれ以上ピントを合わせることができなかったので、一旦、「既に分断していて、これで感度が悪かった」ということにした。

アンテナ選び

アンテナが悪いということで、次にどうするか考えた。元々搭載されていたアンテナは、サガ電子工業のVD-21CM(H)マリンアンテナというもので、ネットで調べると4万円弱の価格。高い。しかもサガ電子工業のHPに「同調帯域も狭く、電波の飛びも期待できません。」との記載がある。売りたくないということか?他のアンテナを調べると、ダイヤモンド HF15CL 21MHzセンターローディングモービルアンテナというアンテナもありこちらはアマゾンで8500円だが、船で使うには耐久性が心配。数年使ってダメになったら取り換えるという方法もあるが、今回のアンテナの分断面も腐食によると思われるし、実際分解時に内部に水分が溜まっていたことも確認していた。いろいろ考えた結果、上記原因調査欄に記載したリンク先で勉強して、自作してみることとした。コンデンサ容量、コイルインダクタンス、インピーダンスなどどいうマッチングに必要な数値の関係は全く理解できてないが、書いてある通りに製作することならできるかも、と考えた。

部品入手

私が最も参考にさせて頂いたのは、下記。

皆空の中で… 外洋ヨット用21MHzアンテナと簡易なマッチング方法

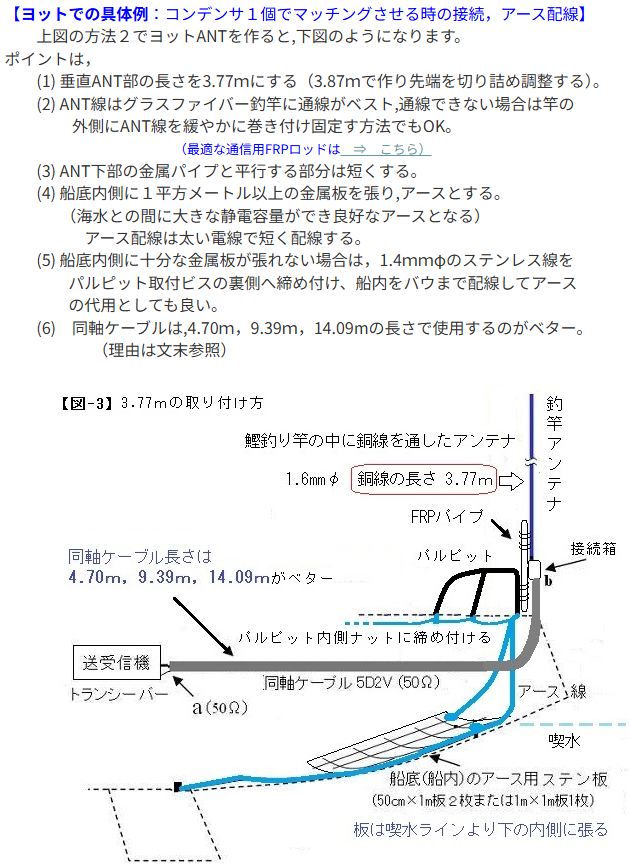

この中でも具体的には下記の説明部分(上記リンク先より転載)をDIYで構築しようとした。

ただ、書いてある通りに実施とはいっても、全て忠実に実施するのは大変である一方、どの項目がどれくらい効果があるのかもよくわからない。なので、困難さと効果への推定影響度(全くの感覚)から、実施することを決めた。主に必要なものは、FRPパイプ、導線、コンデンサー、ステンレスシート。入手に困ったのはFRPパイプで、最終的にアマゾンでFRP釣り竿(中国製、1300円強)を購入し、まずは使ってみることとした。うまくいっても強度不足等懸念があれば、再検討するくらいのつもりである。

製作及び設置

アース設置

まず最初にアースを設置。効果はよく理解できてないが、そう苦労しなくてもやれそうだったので、下写真のように船底内側(水面下)に0.1mm厚さのステンレスシートを張り付けて、アース線を接続した。推奨は1平方メートル以上とのことだったが、購入したステンレスシートが60x92cmだったので、まずはこれだけを船底形状に合わせて2つに分けて設置。このステンレスシートと海水でコンデンサを形成し、無線のような高周波ではコンデンサ抵抗が小さいので良好なアースとなるとのことらしい。

アンテナ設置

次にアンテナである。が、アンテナ自作用の材料として、アマゾンで中国製の釣り竿(1300円程度)を注文したのだが、届くまでに10日以上かかる。10日以上かかることは最初からわかっていたのだが、届くまでに時間がかかると、いろいろ邪念がよぎり、自作するのが面倒になってきた。そして、邪念に負け、結局ダイヤモンド HF15CL 21MHzセンターローディングモービルアンテナを発注してしまった。気になっていた耐久性については、透明チューブなどを被せればいいだろう!と考えた。ちなみに下の写真は結局使わなかったアンテナ自作用部品の一部。

市販アンテナの設置はあまり苦労することは無かった。下写真が設置後の写真であるが、アンテナの下半分ほどのコイルや接続部などがある部分は透明チューブでカバーしてある。

1点だけ苦労したのは、アースの接続。アンテナをレーダーアーチに取り付けるための部品は、アンテナを挟み込む部分にゴムが使用してあり、電気的に絶縁状態となっている。先に設置していたステンレスシートの船底アースと接続するために、アンテナと同軸ケーブルの接続部に下写真のように緑のアース線を接続しているのであるが、これをどのように船内に取り込むかに苦労した。

最終的には下写真のようにレーダーアーチの足元のFRPに穴を開け、その穴を通したのであるが、その前にはレーダーアーチのパイプを通そうとして2か所もパイプに穴を開けてしまった。

1か所目は下写真でわかるだろうか?パイプの上方に穴を開けた後、使えないという結論になって割箸で埋めてある(このあと自己融着ゴムテープを巻き付けた)。この穴の最大の失敗は、このパイプ内にソーラーパネルからの充電用配線を通していることを忘れていたこと。電動ドリルで穴を開けてから青ざめてしまったが、ソーラーパネル用配線を傷付けたかも知れない。穴が小さいので目視で内部を確認はできない。充電状態を見ると問題なくソーラー充電は行われている。もしプラス側配線を傷付けていて、ショートするとどうなるか?この配線にはソーラーパネルがMAX発電状態で最大流せる電流が流れても大丈夫な太さの線を使用しているので、充電はできなくなるが、配線が燃える等の致命的なことは起こらないはずだ! ということは正常に充電できていることを定期的に確認していれば問題無いか? 確実に正しい自信は無いが、私の理解の範囲では「様子見で大丈夫!」となった。実際配線を取り出して、傷有無の確認をしようとすると大仕事になる。ということで正しい判断か若干疑問だが、少し様子見とした。また実際にアース用配線を穴から入れて通してみたが、内部にソーラーパネル用配線が入っているので、内部で引っかかってアース用の細い(ソーラーパネル用と比較して)配線を下まで通すことができなかった。ということでこの穴は無駄になった。

でも船体FRPに穴を開けたく無かったので、次はパイプのもう少し下の方(オーナーズチェアの下)で、ソーラーパネルの配線が通っていない横方向のパイプ部に穴を開けてここからアース用配線を通そうとした(下写真、ここも既に割箸を埋めてある)。ここなら船体までの距離も短いので、ソーラーパネル用の配線の引っかかりも何とかなるだろうと考えた。しかし穴を開けて配線を通そうとして気付いたが、縦パイプと内部では繋がっていない。考えてみれば当たり前である。横パイプを溶接接続するのに、縦パイプの側面接続部(内部)に穴を開ける必要は全くない。ということで最終的にFRPに穴を開けて船内に通すこととなった。

アンテナ感度確認

これで一通りの設置完了。ということでSWRの確認をしてみた。以前アンテナ折損時は無限大に近かったSWRが2.6程度までは下がったが、いまいちである。「太く短くせよ!」と書いてあったステンレスシートまでのアース線が細くて長いのが良くないのか?そこでアンテナからレーダーアーチに直接アルミシートとステンレス針金でアースを取ってみた(下写真)。これでSWRが2近くまで下がった。頑張って取り付けしたステンレスシートのアースは効果が無かったのか?と思うと少し悔しいが、効果的なアースは難しいとも聞くので、全く初心者の私にはこんなものかも知れない。一旦これで良しとしようと思う。

余談

少しマニアックな話になるかもしれないが、アンテナ取り付け後に、21MHzでテストしていて気になったことがあった。オケラネットはSSBで運用なので、SSBを選定して発信テストのためにマイクのスイッチを押しても出力メーターが全く振れない。144MHzや430MHzのFM方式では、マイクのスイッチを押せば出力メーターがしっかりと振れる。21MHzでは電波が発信できていない故障なのかといろいろ調べたがよくわからない。そこでICOMの相談センターにメールで問い合わせすると、「21MHzなどのHFで使われるSSB方式では、マイクスイッチを押すだけでは電波は発信されずに音声を入れないと発信されないので、音声入れて試してください」との旨の回答を頂いた。確かにそうだ。無信号時に不要なエネルギー送信をしないのがSSB方式の1つの特徴なので、音声などの信号を入れないと発信されなくて当たり前。実際に音声を入れると出力メーターが振れることが確認できた。アマチュア無線免許を取ったのは30年以上昔で、取得直後にFM方式での運用はしたことがあったが、HFは今回が初めて。非常に基本的なことであるが、全く認識できていなかった。いろいろ悩んだり調べたりしたことで、少しは詳しくなったが。